Entretien publié le 1er mars 2018 sur Le Média presse

Geneviève Fraisse est philosophe, historienne du mouvement et chercheuse au CNRS. Déléguée interministérielle aux droits des femmes de 1997 à 1998 et députée au Parlement européen de 1999 à 2004, membre indépendante de la Gauche unitaire européenne, elle est l’auteure de nombreux ouvrages remarqués dont La Fabrique du féminisme : textes et entretiens (Le Passager clandestin, 2012, réédité en 2018). Nous la rencontrons, alors qu’elle vient de rééditer Les excès du genre (Points Essai), en format poche.

Le Média : Pourquoi avoir choisi de rééditer Les Excès du genre, cinq ans après sa sortie ?

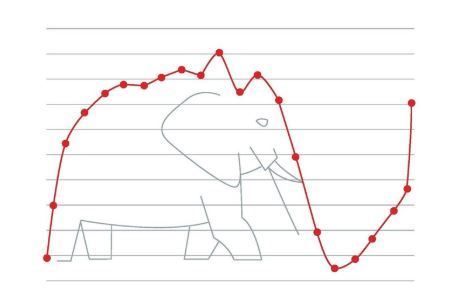

Geneviève Fraisse : Pour plusieurs raisons. Je pense que les trois concepts placés dans le sous-titre de la première édition, « concept, image, nudité », restent d’actualité. La question du genre évolue, certes. Mais je pense que la confusion que je pointais est toujours en cours, plus visible même. Le deuxième point concerne les stéréotypes. Là encore, des avancées ont été réalisées, depuis le creux de la pensée féministe 2000-2015. Je ne dis pas cela de manière négative. Pour moi, il s’agissait d’un moment de latence où on s’est demandé quelle stratégie politique et théorique il fallait suivre. C’est ce que j’explique lorsque j’affirme que « le formel ne fait pas le réel ». Et soudain trop d’importance fut accordé aux images. Heureusement que la question a été déplacée par des événements historiques et politiques. Enfin, nous sommes encore en plein dans la question de la vérité et de la nudité. Les Femens n’ont finalement été que le ballon d’essai d’une question philosophique, à savoir la séparation entre le discours de vérité et l’allégorie de la vérité comme nudité féminine.

Et qu’appelez-vous une « enquête philosophique » ?

Je ne fais pas de théorie féministe. Je suis une « philosophe de la pensée féministe », comme m’a qualifiée Nicolas Demorand sur France inter. Je ne fonde aucune théorie, ni de la domination, ni de l’émancipation. J’ai été formée à la philosophie de manière socratique. Je dialogue avec l’histoire. En même temps, j’ai appris l’histoire des sciences, du moins à partir de Kant. À quelles conditions puis-je penser un objet qui n’est pas répertorié dans le champ philosophique ? Ce sont les deux méthodes qui m’ont été enseignées pendant mon cursus de philosophie. Il s’agit donc d’une enquête philosophique parce que je ne viens pas avec une théorie toute faite. J’essaie d’analyser un objet que je n’ai pas rencontré durant mes études et qui me passionne. Je mets donc sur la table un certain nombre de problèmes. C’est ce que je fais avec le terme « genre », puisque j’explique d’emblée qu’il s’agit autant d’une solution que d’un problème. De même, je questionne la pertinence du mot « stéréotype » qui fonctionne comme une évidence. Enfin, je souligne qu’il faut arrêter de rabattre le sexe et le genre sur la morale. Cette dernière a principalement servi à empêcher de penser la nudité. Il fallait donc reprendre le rapport entre nudité et vérité. Le corps féminin s’y trouve dans l’Histoire de manière allégorique ; alors j’ai creusé cette piste. Hier [19 février 2018 – NDLR], j’ai vu qu’une professeure de Cambridge, Victoria Bateman, s’est mise nue à la télévision. Sur son corps était inscrit « Brexit leaves Britain naked », « le Brexit nous met à poil ». Il ne s’agit pas d’une exilée « provocatrice » venue d’Ukraine. Ces trois thèmes, qui sont trois concepts philosophiques, méritent que je les ouvre. Je mène donc une enquête, qui n’est ni sociologique, ni journalistique, ni de consommation. J’essaye de contribuer, depuis presque cinq décennies, à construire un champ d’intelligibilité.

Le rapport au corps semble différent entre l’homme et la femme. Jusqu’ici, nous n’avons pas vu d’hommes se mettre nus pour défendre une cause.

Si nous l’avons vu, pour défendre la cause des intermittents, par exemple. Mais il est intéressant de constater que lors du mouvement des paysans sans terre du Mexique du début des années 2000, les femmes se dénudent, alors que les hommes n’y arrivent pas. Le rapport n’est effectivement pas le même. C’est parce que, comme je l’ai expliqué précédemment, la nudité féminine a été perçue comme une allégorie de la vérité.

N’y a-t-il pas une objectivisation du corps de la femme qui l’explique ? Aujourd’hui, nous sommes envahis d’images de femmes dénudées pour vendre tout type de produit…

Vous en venez à la question des stéréotypes. J’ai volontairement dissocié les deux sujets. Celles qui écrivent sur leur corps ont un message politique à délivrer. Cela n’a rien à voir avec les images vues comme des invariants.

Les deux questions ne sont pas du tout liées, selon vous ?

Elles le sont puisqu’elles sont dans le même livre. Mais il y a une séparation. Elles ne peuvent pas se rabattre l’une sur l’autre. J’ai souhaité montrer qu’il s’agit d’une stratégie politique pensée comme telle, à partir d’une tradition philosophique très ancienne. Avec XIXe siècle, qui consacre le début de la démocratie, il y eut une rupture, avec la fin de la métaphysique, dévoilée notamment par Nietzsche. À ce moment-là, on comprend qu’il ne suffit pas de dévoiler la vérité. En même temps, l’émancipation des femmes passe par la réappropriation du corps. La nudité politique n’est pas la nudité tout court. À travers cela, j’ai simplement montré que les femmes peuvent porter elles aussi un discours de vérité. C’est par exemple le cas de Victoria Bateman, qui estime que le Brexit est une grave erreur. Nous ne sommes alors pas du tout dans la question de l’image. Celles qui se dénudent interrompent le bavardage audiovisuel. Quand les Espagnoles luttent contre la menace d’une nouvelle interdiction de l’avortement, elles affirment : « Curés et hommes de lois, hors de mon corps. » Elles peignent ce message sur leur torse. Nous avons alors affaire non seulement à un corps nu, mais aussi à un corps qui parle.

La stratégie politique ne brise-t-elle pas une image ?

Si vous voulez faire le lien, c’est possible. Vous pouvez effectivement penser qu’elles reprennent à leur compte une image. Mais mon objectif est différent. J’ai souhaité montrer que c’était une vraie question philosophique, pas seulement une stratégie politique. Je suis remontée à Démocrite, avec la vérité au fond du puits, jusqu’aux peintures des années 1900, qui la représente sortant du puits ! Cela s’inscrit dans vingt-cinq siècles de philosophie. C’est une nécessité de prouver que c’est une question de fond. Sinon, nous allons encore superficialiser le débat et tout le monde n’attend que cela. La nudité a été utilisée par des Mexicaines, des Africaines et des Chinoises. Cela montre qu’il existe un caractère universel, avec des contextes différents. Il y a beaucoup de corps nus en Afrique, mais nettement moins en Chine ou au Mexique.

Les gens comme moi ont été agacés et se sont habitués aux corps nus dans les métros. Mais au début des années 2000, il y eut une cristallisation qui a prix le nom de « lutte contre les stéréotypes ». Cela a croisé mes travaux. J’étais en train de me rendre compte que nous étions arrivés à ce que j’appelle « la fin du cycle de droit ». En effet, en deux siècles, nous avons obtenu les droits civils, politiques, économiques et familiaux. Par exemple, l’égalité entre le père et la mère est relativement récente…

Elle n’est pas complète. En France, par exemple, le congé paternité est très inférieur au congé maternité…

Certes, mais sur le plan légal, l’autorité parentale est la même. Le cycle de droits a parcouru l’ensemble de l’éventail, mais toutes les lois sont encore perfectibles. Le gouvernement passe en ce moment beaucoup de temps à parfaire la loi sur l’égalité professionnelle, tant mieux. Pour les droits civils, cela a pris 150 ans. Pour les droits politiques, il a fallu ajouter la parité à la citoyenneté. Et c’est l’Europe qui construit l’égalité économique. La famille fut le dernier bastion. Les fondateurs du contrat social, comme Rousseau, ne voulaient pas qu’on y touche car l’égalité ne devait pas s’introduire dans la famille. En 2000, le cycle de droit arrive à son terme, sans que les lois ne soient terminées. Mais tous les champs ont été traversés. Il y a alors une prise de conscience très importante comme je le disais d’entrée de jeu: le formel ne crée pas le réel. On l’apprend dès la terminale, en philosophie. Les lois ne créent pas l’égalité concrète. Il y a 20 ans, lorsque j’étais déléguée interministérielle, Martine Aubry n’avait pas apprécié que j’explique dans un article du Monde qu’il y avait un écart de salaire de 27% entre les femmes et les hommes. Aujourd’hui, cela n’a pas tellement changé mais on est d’accord pour en parler. Il y a donc eu une sorte de trou d’air.

De nombreuses féministes ont alors pensé qu’il fallait attaquer les images, puisqu’au niveau des lois beaucoup avait été obtenu. Cette focalisation sur l’image m’a semblé problématique. J’avais expliqué dans un texte sur les lectures pour les enfants que ces derniers ne retenaient pas bêtement « Papa lit et maman coud ». C’est infiniment plus compliqué. En lisant ce type de livre à un enfant, je ne lui transmets pas pour autant des idées réactionnaires. Il a une tête et il s’aperçoit qu’il y a des contradictions entre l’image du livre et celle de sa mère ou de sa maîtresse. Nous n’absorbons pas les stéréotypes comme un buvard. J’ai alors souhaité alerter mes amies féministes et chercheuses : ce n’est pas parce que nous attaquons les images que cela va changer quelque chose. Alors j’ai mené une enquête.

Qu’est-ce qu’un stéréotype ? Cela renvoie implicitement à des invariants et à de l’anthropologie ; on lui donne un contenu. Nous risquons de tourner en rond, comme dans la relation entre nature et culture. Plus nous dénonçons le culturel et plus le naturel est renforcé. En pointant un stéréotype, finalement on affirme qu’il existe. J’ai alors proposé d’utiliser plutôt le terme « cliché ». Je me trompe peut-être, mais j’ai l’impression que depuis cinq ans, date de la parution de mon livre, ce mot prend de l’ampleur. Qu’est-ce qu’un cliché ? Le mot vient du langage typographique et est absorbé par le vocabulaire photographique. Il renvoie au multiple, à la reproduction. C’est-à-dire que l’image que je vois à la télévision est une image reproduite. C’est la reproduction du même. Cela désigne par exemple les femmes à moitié nues qu’on voit partout, notamment dans les transports.

Le cliché n’a aucune essence. Alors que l’invariant en possède une : il y a du masculin et du féminin. Comme je travaille plus sur l’émancipation que sur la domination, j’ai ajouté qu’il n’y avait qu’à renvoyer des images de modèles, des images positives. Il faut montrer des femmes actrices de leur histoire. Cela se fait beaucoup plus maintenant qu’il y a 10 ans. Le sport féminin explose, par exemple. A la fin des années 1990, il était impossible pour une femme d’ouvrir un club de foot féminin. Depuis deux-trois ans, le foot féminin se médiatise. Il y a donc bien la question du mot. J’ai proposé trois termes : « cliché », « modèle » et, si on veut dénoncer l’image, usons du terme de »préjugé ». Enfin, les amies étaient peut-être naïves de ne pas percevoir que derrière la question du stéréotype, il y a celle de la marchandise. Le marxisme doit être mobilisé. Enfant, j’ai eu des patins à roulettes en fer, identiques à ceux des garçons.

Aujourd’hui, les garçons se voient offrir des jouets bleus et les filles des roses. Un garçon ne peut donc pas transmettre ses patins à roulettes à sa petite sœur, ou l’inverse…

Il faut donc en racheter, cela fait double marché ! La vieille marxiste que je suis s’est rappelée que l’exploitation des femmes et leur domination passe par la matière. C’est extrêmement intéressant pour le capitalisme d’avoir cette possibilité de différencier les hommes et les femmes. Il y a donc le problème de l’invariant anthropologique, celui d’être fasciné par la domination en oubliant l’émancipation, et enfin l’enjeu économique. Cette époque a donc connu un trou d’air. Puis, tout a été bouleversé avec l’explosion de #MeToo. Car derrière le contrat social, il existe un impensé sexuel : le corps des femmes est à la disposition des hommes. C’est un peu plus sérieux que les images dites oppressives. Les corps dénudés que nous voyons sur les abribus ou ailleurs ne sont qu’un détail de cette histoire. Carole Pateman, explique tout cela magnifiquement dans Le Contrat sexuel (1988, La Découverte 2010) que j’ai fait traduire en France il y a une dizaine d’années. Il y a la structure patriarcale tenue par le père ou le roi, et l’impensé du corps des femmes.

Aujourd’hui, il n’y aurait plus d’organisation qui favorise le bien fondé de la domination puisque nous parlons « égalité démocratique ». Lorsque que Weinstein et d’autres pensent que le corps des femmes est à eux, ils ne disposent d’aucun texte, ni de structure sociale. C’est juste implicite. La Ligue du LOLreprésente un pas supplémentaire par rapport à #MeToo puisque le sexisme systémique est collectivement assumé. La question de l’image continue bien sûr à être discutée, et pourquoi pas. Mais elle a surtout servi de bouée de sauvetage à un moment où le cycle de droit s’achevait et que nous ne savions plus quelle stratégie adopter. J’ai toujours pensé que le corps des femmes serait la clé. Pas seulement à cause de #MeToo. Mais également à cause des questions de procréation médicalement assistée (PMA) et de gestation pour autrui (GPA). La raison a été la grande question, du XVIIe jusqu’au XXe siècle. « Nous avons la même raison que vous, nous voulons les mêmes droits d’activité. » Maintenant, c’est la question du corps des femmes qui est au coeur de l’émancipation. Cela se joue également dans la reproduction ; et non du côté de l’image.

Lire aussi : Manon Garcia : « La soumission des femmes évolue avec la structure sociale »

Dans votre livre vous expliquez que le genre est une solution, mais à cause de son caractère excessif amène à d’autres problèmes. Pourquoi selon vous ?

Dans mes études de philosophie, ce qui m’a manqué c’est l’objet philosophique, puisqu’il n’existait pas. J’ai été consulter les actuels manuels de philosophie de terminale, c’est toujours le cas. Quand vous trouvez le mot « genre », c’est coincé entre individu et espèce. Lorsque le mot « genre » est apparu dans les années 1980, je l’ai entendu comme « une promesse conceptuelle ». Tout le monde s’est jeté dessus en pensant que nous avions enfin trouvé le bon concept. J’ai été plus prudente. Le mot peut être utile, tout dépend comment il est employé. Mon enquête montre qu’il est utilisé à tort et à travers. Si c’est un concept, il doit rester au singulier, je suis désolée pour les non-philosophes. Sinon, nous revenons au point de départ. Les genres sont femme et homme, féminin et masculin. Certains en rajoutent un troisième, neutre, ou plus. Nous pouvons aller jusqu’au queer et affirmer qu’il y a cinq genres ou qu’il n’y a pas de dualité des sexes. Mais ce n’est plus un concept, mais une définition de choses existantes ou devant exister.

Ou socialement parlant…

Oui, c’est vrai. À partir de ce moment-là, neuf fois sur dix, c’est juste pour dire femme/homme, féminin/masculin. Donc, nous retournons au point de départ, dualité classique ou altérités identifiées. Le genre ne diffère plus réellement du sexe.

C’est un mot que vous réhabilitez d’ailleurs…

Non seulement je le fais, mais en ce moment d’autres font de même. De toute façon, un philosophe ne supprime jamais un mot du vocabulaire. Ensuite, je le réhabilite pour dire que cela n’a rien avoir avec le modèle nature/culture. Il a été plaqué sur ce paradigme, « sexe » comme uniquement biologique et « genre » comme évidemment social. Et pourtant le modèle sous-jacent est totalement périmé sur le plan philosophique depuis un certain temps déjà. C’est une boucle : plus nous voudrons dénoncer la nature, plus nous lui donnerons de l’existence. Enfin, le mot sexe n’a pas le même sens dans toutes les langues. En anglais, « sex » est extrêmement biologique et sexuel. En français, il a également une vocation à l’abstraction. En allemand, geschlecht vous permet d’échapper à l’opposition sexe/genre. Je serais bien allemande, juste pour cela. Ce mot est extrêmement pratique. D’ailleurs Simone de Beauvoir est traduite par « geschlecht » [Le deuxième sexe est traduit outre-Rhin par Das andere Geschlecht – NDLR]. Il faut donc être extrêmement prudent. L’enquête me permet de comprendre ce que nous faisons avec le mot « genre », par rapport au mot « sexe ». Vous avez eu de nombreux séminaires dans les universités et les écoles qui se sont appelés « Genre et sexualités ». Le genre s’est mis à désigner les identités sexuelles. Cela pose un problème. Or il faut comprendre comment, avec certains concepts, nous pouvons construire l’émancipation et pas seulement une subversion.

Dès les années 1970, avec Jacques Rancière et d’autres, nous avons mis de côté la question des identités, en expliquant que ce n’était pas la bonne question politique. Aujourd’hui, plus que jamais. On sait bien que ce n’est pas avec les identités sexuelles des uns et des autres que nous allons réussir l’égalité économique. Imaginons que d’un coup, il n’y ait plus de dualité sexuelle, chacun fait la vaisselle et s’occupe des malades en fin de vie ? Je suis beaucoup trop marxiste et matérialiste pour croire que cela suffirait. Il y a eu une dérive très profonde, entamée lorsque certains sont partis sur les définitions de ce qu’ils sont et non pas de ce qu’ils font. Mon premier livre est sur le service domestique. Comment cela se conjugue avec la démocratie ? Le mot « care » n’a rien changé. Il y a un problème de hiérarchie sexuelle et un problème économique. Il faut de l’autonomie économique et sociale pour prendre la parole. Les événements récents nous le font bien comprendre. Si je n’avais pas été payée par le CNRS, je n’aurais pas pu écrire tous mes livres. On cherchait toujours à disqualifier mon sujet de recherche.

En plus des Excès du genre, vous avez réédité l’an dernier La fabrique du féminisme. Fin 2017, Du consentement (Seuil) a été republié en version revue et augmentée. Dans le même temps, une nouvelle séquence féministe s’est ouverte, de #MeToo à La Ligue du LOL. Pensez-vous que vous aviez raison avant les autres ?

Non, je pense que ma génération a simplement eu la chance d’être formée. J’ai été dans le mouvement féministe des années 1970 et depuis, je n’ai fait que cela. C’est la seule chose qui m’a intéressée : je suis monomaniaque. Enfin, j’ai eu une formation politique assez forte dans mon enfance, liée à la décolonisation et à mon milieu. Mes parents ont milité pour l’Algérie et participaient à la revue Esprit. Je n’ai pas aimé ce climat de catholiques de gauche, mais cela m’a formé politiquement parlant. À force d’accumuler du travail, on voit venir les choses. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Par contre, j’avais compris que cela ne pouvait pas continuer ainsi. J’avais remarqué un trou d’air et anticipé que la question du corps des femmes serait en jeu. Je croyais néanmoins que cela viendrait par la question de la reproduction et celle de l’organisation familiale. Cela a donc été une excellente surprise, qui a déclenché un renouveau féministe. J’ai fait de nombreux débats avec des femmes qui ont toutes moins de 25 ans, c’est génial.

Muse de la raison (Folio-Gallimard) a également été réédité en 2017. Il fut écrit au moment du bicentenaire de la Révolution française. À l’époque, l’éditeur m’a expliqué que mon livre était affreux et m’a obligé de le couper. J’ai gardé la version complète. Il ne supportait pas que j’explique que l’extrême gauche a du mal avec l’égalité des sexes. Je n’ose raconter cette mésaventure que depuis deux ans.

Comment expliquez-vous cette séquence qui s’est ouverte fin 2017, alors que les éléments semblaient déjà présents. La Ligue du LOL par exemple a agit entre 2011 et 2013. De même, les éléments conceptuels pour penser tout cela existaient déjà.

Comme tout le monde, j’ai été stupéfaite pendant deux jours par l’histoire de la Ligue du LOL. Il y a d’abord une spécificité française assez curieuse, c’est le pays où les hommes ne tombent pas. C’est le contraire, dans les pays du nord, en Grande-Bretagne, et même en Inde. En Italie, par contre, cela se passe comme en France. Le passage de #MeToo à LOL est selon moi intéressant. Certains ont tenté de discréditer le premier, en brandissant la galanterie à la française, qui permettrait d’atténuer les choses. Lutter contre le harcèlement tuerait le sexe et la sexualité. C’est par exemple le cas de la tribune signée par Catherine Deneuve et Catherine Millet, « Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle ». J’avais consacré un chapitre à cela dans Muse de la raison car la bonne question est : comment vivre ensemble sexualité et égalité ? Au début des années 1990, j’ai publié un texte intitulé : « Sur l’incompatibilité supposée entre l’amour et le féminisme ». Lors de #MeToo, une frange de l’intelligentsia a parlé de la protection de la galanterie à la française. LOL fait voler en éclat cela. #MeToo concerne des femmes plutôt jeunes et sexy, face à des hommes de pouvoir, c’est-à-dire qui ont plus de cinquante ans et qui sont moins, voire peu séduisants. Avec la Ligue du LOL il y a du sexisme sans question de séduction, alors que nous avons affaire à des jeunes hommes séduisants et des jeunes femmes qui le sont probablement autant. Je me demande ce que trouveront les avocats de la galanterie pour défendre la Ligue du LOL. Il est impossible cette fois-ci de parler de la fin de la séduction entre les sexes. Il s’agit d’une non-séduction totale. C’est de la destruction, en pleine rivalité économico-sociale, entre les hommes et les femmes. Donc personne ne tombe en France, mais surgit alors quelque chose de tout à fait surprenant, qui n’est pas sorti dans d’autres pays. Je n’ai pas eu le temps de regarder la presse internationale. Nous avons affaire à une question de hiérarchie sexuelle pure. La question de la sexualité n’est traitée que sur le mode de la destruction. Les commentaires sont plus de l’ordre de « Tu es grosse », que de « Je vais te baiser ».

J’en arrive à ma définition du sexisme. Les textes législatifs ou internationaux le ramène toujours à une question de « discrimination ». Ce néologisme français de 1877 est lié à la question démocratique et républicaine. La justice intervient parce que deux personnes devraient être au même niveau, alors que ce n’est pas le cas. Le sexisme, lui, traverse les siècles. Ce n’est pas de la discrimination mais de la disqualification. Évidemment, cela mène à de la discrimination. Par exemple, à cause de la Ligue du LOL, ces journalistes n’ont pas obtenu leur emploi, ont abandonné, etc. Elles ont perdu sur le plan professionnel : elles ont été discriminées par la disqualification. Je connais très bien cette dernière pour mon propre travail. Sauf que j’avais en tête que c’était mon objet qui était disqualifié plus que ma personne. J’avais sans doute cette force d’être fonctionnaire et d’être culturellement armée. En tout cas LOL prouve que c’est la question de l’égalité entre les sexes qui est centrale. Finalement le pouvoir symbolique est le même dans les médias, dans la recherche ou la politique. Il doit rester masculin. Ce n’est donc pas que le pouvoir, le problème. L’enjeu est symbolique.

Image de une : Gustave Courbet, Les Baigneuses

Crédits : jean louis mazieres / Flickr